Der kürzlich veröffentlichte neue EU-Vorschlag zur Beschränkung von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Textilien hat in der globalen Textilindustrie große Aufmerksamkeit erregt. Der Vorschlag verschärft nicht nur die PFAS-Rückstandsgrenzwerte deutlich, sondern erweitert auch den Umfang der regulierten Produkte. Dies dürfte erhebliche Auswirkungen auf Chinas Textilexporte in die EU haben. Als wichtiger Textillieferant exportiert China jährlich 12,7 Milliarden Euro in die EU. Unternehmen müssen vorausschauend planen, um Handelsrisiken zu minimieren.

I. Kerninhalte des Vorschlags: Eine „klippenartige“ Verschärfung der Grenzen und eine umfassende Ausweitung des Versicherungsschutzes

Dieser neue EU-Vorschlag zur Beschränkung von PFAS geht über eine einfache Anpassung der Standards hinaus. Vielmehr stellt er einen Durchbruch sowohl hinsichtlich der Kontrollintensität als auch des Geltungsbereichs dar und geht deutlich über die bisherigen Regelungen hinaus.

1. Der Grenzwert wurde von 50 ppm auf 1 ppm gesenkt, wodurch die Strenge um das 50-fache erhöht wurde.

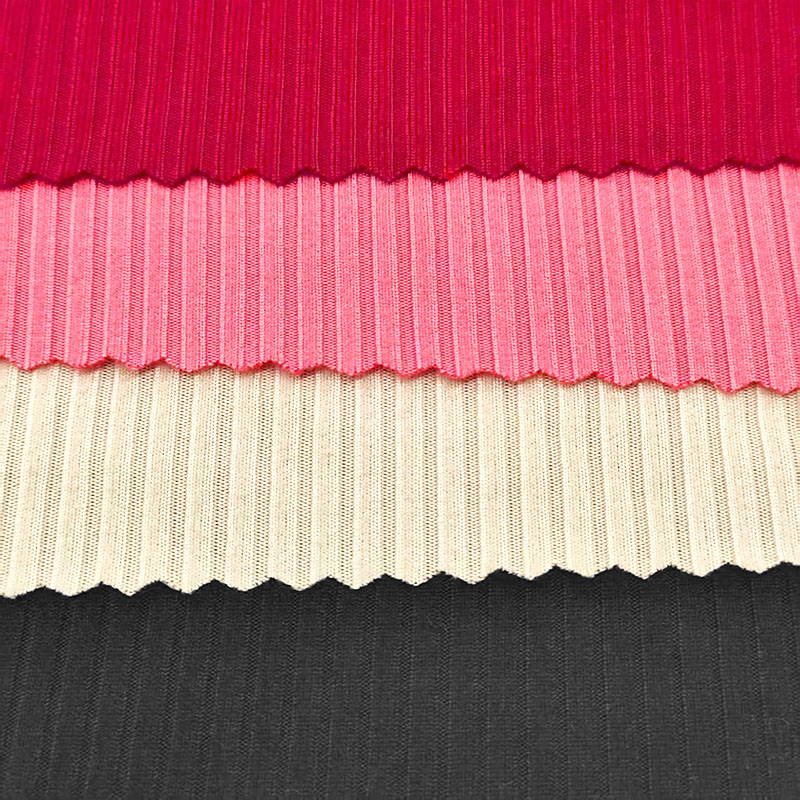

PFAS werden aufgrund ihrer wasser-, öl- und schmutzabweisenden Eigenschaften häufig in Textilien wie Outdoor- und Sportbekleidung sowie Heimtextilien (wie wasserdichten Matratzen und schmutzabweisenden Vorhängen) verwendet. Der bisherige Grenzwert der EU für PFAS in Textilien lag bei 50 ppm (50 Teile pro Million). Der neue Vorschlag senkt den Grenzwert jedoch direkt auf 1 ppm, wodurch die PFAS-Rückstände in Textilien praktisch auf einem „nahezu Null“-Niveau gehalten werden müssen.

Diese Anpassung spiegelt die Bedenken der EU hinsichtlich der Umwelt- und Gesundheitsrisiken von PFAS wider. PFAS, sogenannte „permanente Chemikalien“, sind in der natürlichen Umwelt schwer abbaubar und können sich in der Nahrungskette anreichern, was potenziell das menschliche Hormon- und Immunsystem schädigen kann. Die EU hat in den letzten Jahren eine Strategie für eine „PFAS-freie Umwelt“ gefördert, und die Verschärfung des Grenzwerts für Textilien ist eine bedeutende Umsetzung dieser Strategie im Verbrauchersektor.

2. Abdeckung aller Kategorien, wobei Textilien fast nicht ausgenommen sind

Der neue Vorschlag hebt die bisherige „kategoriebegrenzte“ Kontrolle von PFAS in Textilien durch die EU auf und erweitert den Kontrollumfang von „bestimmten Funktionstextilien“ auf nahezu alle Textilkategorien:

Bekleidung: einschließlich Outdoor-Bekleidung, Sportbekleidung, Kinderbekleidung, Abendgarderobe, Unterwäsche usw.;

Heimtextilien:zum Bedecken von Matratzen, Laken, Vorhängen, Teppichen, Kissen usw.;

Industrietextilien:wie wasserdichte Zelte, Sonnenschirme und medizinische Schutztextilien.

Die einzige Ausnahme bilden „einfache Textilien aus Naturfasern ohne jegliche funktionelle Behandlung“ (wie etwa ungefärbte, unbeschichtete Rohbaumwolle). Diese Produkte machen jedoch nur einen sehr kleinen Teil der Exporte in die EU aus, und der überwiegende Teil der chinesischen Textilexporte in die EU unterliegt einer Kontrolle.

3. Klarer Zeitplan: Nach einer 60-tägigen öffentlichen Kommentierungsphase wird die Verordnung voraussichtlich im Jahr 2026 in Kraft treten.

Der Vorschlag ist in die öffentliche Kommentierungsphase eingetreten. Diese dauert 60 Tage (ab dem Datum der Veröffentlichung) und dient in erster Linie dazu, Feedback von EU-Mitgliedstaaten, Industrieverbänden, Unternehmen und der Öffentlichkeit einzuholen. Gemessen an der Geschwindigkeit der bisherigen Umsetzung der EU-Umweltpolitik werden solche Vorschläge nach der öffentlichen Kommentierungsphase in der Regel nicht mehr wesentlich angepasst. Der Gesetzgebungsprozess soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein, die formelle Umsetzung erfolgt 2026.

Das bedeutet, dass den chinesischen Textilunternehmen nur eine Pufferzeit von etwa ein bis zwei Jahren zur Verfügung steht, in der sie ihre Technologien aufrüsten, ihre Lieferketten anpassen und ihre Testprozesse optimieren müssen. Andernfalls riskieren sie, dass ihre Waren vom EU-Zoll zurückgehalten, zurückgeschickt oder sogar mit einer Geldstrafe belegt werden.

II. Direkte Auswirkungen auf Chinas Textilaußenhandel: Ein 12,7 Milliarden Euro schwerer Exportmarkt steht vor einem „Compliance-Test“

China ist der größte Textilimporteur der EU. Im Jahr 2024 erreichten die chinesischen Textilexporte in die EU 12,7 Milliarden Euro (ca. 98 Milliarden RMB) und machten 23 % der gesamten Textilimporte der EU aus. Betroffen sind über 20.000 exportierende Unternehmen, darunter auch große textilexportierende Provinzen wie Zhejiang, Jiangsu, Guangdong und Fujian. Die Umsetzung des neuen Vorschlags wird sich direkt auf chinesische Unternehmen in Bezug auf Kosten, Aufträge und Lieferketten auswirken.

1. Stark steigender Kostendruck: Sowohl die fluorfreie Prozessumstellung als auch spezielle Tests sind teuer.

Für chinesische Unternehmen ist die Einhaltung des 1-ppm-Grenzwerts mit zwei wesentlichen Kosten verbunden:

Kosten der technologischen Umstellung: Traditionelle fluorhaltige Verfahren (wie etwa die Verwendung fluorhaltiger Hydrophobierungsmittel) müssen vollständig durch fluorfreie Verfahren ersetzt werden. Dies erfordert den Kauf fluorfreier Hydrophobierungsmittel, die Anpassung von Produktionsprozessen (wie Einbrenntemperaturen und Färbetechniken) und die Modernisierung der Anlagen. Für ein mittelgroßes Textilunternehmen mit jährlichen Exporten in die EU im Wert von 10 Millionen US-Dollar wären beispielsweise allein die Anschaffungskosten fluorfreier Hilfsmittel 30 bis 50 Prozent höher als für herkömmliche Hilfsmittel. Die Kosten für die Umstellung der Anlagen werden auf mehrere Millionen Yuan geschätzt.

Steigende Testkosten: Die EU verlangt, dass Textilien vor dem Export „PFAS-spezifische Tests“ bestehen. Der Bericht muss von einer EU-zugelassenen unabhängigen Prüfstelle ausgestellt werden. Derzeit betragen die Kosten für einen einzelnen PFAS-Test etwa 800–1.500 € pro Charge. Bisher mussten die meisten Unternehmen unter dem Grenzwert von 50 ppm nur Stichproben durchführen. Mit dem neuen Vorschlag werden chargenweise Tests erforderlich. Für ein Unternehmen, das jährlich 100 Chargen exportiert, steigen die jährlichen Testkosten um 80.000–150.000 € (ca. 620.000–1,17 Millionen RMB).

2. Erhöhtes Bestellrisiko: EU-Käufer könnten dazu übergehen, Lieferanten vorab zu prüfen

EU-Marken (wie ZARA, H&M und Uniqlo Europe) stellen extrem hohe Anforderungen an die Einhaltung der Lieferkettenvorschriften. Nach der Veröffentlichung des neuen Vorschlags haben einige EU-Einkäufer begonnen, ihre Beschaffungsstrategien anzupassen:

Chinesische Lieferanten müssen im Voraus „Zertifizierungen für fluorfreie Prozesse“ und „PFAS-Testberichte“ vorlegen, was sie vom Kauf ausschließt.

Aus Sorge vor Compliance-Risiken haben einige kleine und mittelgroße Marken ihre Direktbeschaffung aus China reduziert und wechseln zu Lieferanten in der EU oder südostasiatischen Ländern (wie Vietnam und Bangladesch). Obwohl südostasiatische Unternehmen ebenfalls mit technischen Engpässen zu kämpfen haben, bevorzugen EU-Käufer die „lokale Kontrolle“.

Für kleine und mittlere chinesische Textilunternehmen kann die Nichterfüllung der Compliance-Anforderungen zu Auftragsverlusten führen. Große Unternehmen können sich zwar die Umstrukturierungskosten leisten, müssen aber auch die Preise mit EU-Käufern neu verhandeln, was ihre Gewinnmargen schmälert.

3. Erhöhte Risiken bei der Zollkontrolle: Nicht konforme Waren werden zurückgehalten und zurückgeschickt.

Der EU-Zoll wird den neuen Vorschlag umsetzen. Nach der Umsetzung werden die Zollbehörden der EU-Mitgliedsstaaten die PFAS-Probenahme und -Prüfung importierter Textilien verstärken. Jeder PFAS-Gehalt über 1 ppm führt zur Beschlagnahme vor Ort, und die Unternehmen müssen innerhalb einer bestimmten Frist zusätzliche Prüfberichte vorlegen. Bei bestätigter Nichteinhaltung werden die Waren zwangsweise zurückgeschickt, und das Unternehmen kann auf die „Prioritätsüberwachungsliste“ des EU-Zolls gesetzt werden, wodurch die Inspektionsrate nachfolgender Exportwaren auf über 50 % steigt.

Aufgrund früherer EU-Umweltvorschriften für Textilien (wie REACH und Azofarbstoffbeschränkungen) mussten einige chinesische Unternehmen bereits Lieferungen wegen Nichteinhaltung ablehnen. Mit den neuen, strengeren PFAS-Grenzwerten dürfte sich dieses Risiko deutlich erhöhen. Laut Statistiken der chinesischen Handelskammer für den Import und Export von Textilien und Bekleidung wird die Rückführungsquote chinesischer Textilien in die EU aufgrund von Umweltverstößen im Jahr 2024 bei etwa 1,2 % liegen. Nach Inkrafttreten des neuen Vorschlags dürfte diese Quote 3 % übersteigen.

III. Reaktionspfad für chinesische Textilunternehmen: Von der „reaktiven Einhaltung“ zum „proaktiven Durchbruch“

Angesichts der Herausforderungen des neuen EU-Vorschlags müssen chinesische Textilunternehmen ihre Mentalität der „vorübergehenden Reaktion“ aufgeben und stattdessen langfristige Compliance-Kapazitäten in den Bereichen Technologie, Lieferkette und Markt aufbauen und so „Compliance-Kosten“ in „Wettbewerbsvorteile“ umwandeln.

1. Technologie: Beschleunigen Sie den Ersatz fluorfreier Prozesse, um die Oberhand in der „grünen Technologie“ zu gewinnen.

Fluorfreie Prozesse sind der Schlüssel zur Einhaltung der EU-Grenzwerte. Unternehmen können den technologischen Wandel auf zwei Arten vorantreiben:

Setzen Sie auf bewährte fluorfreie Additive: Auf dem Markt sind bereits fluorfreie Produkte erhältlich, die fluorhaltige Imprägniermittel wie pflanzliche Imprägniermittel und wasserbasierte Polyurethanbeschichtungen ersetzen können. Diese Produkte sind zwar teurer, ihre technische Stabilität ist jedoch erwiesen (Sportmarken wie Anta und Li Ning setzen beispielsweise bereits fluorfreie Imprägnierverfahren für ihre Outdoor-Bekleidung ein).

Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen zur Entwicklung kostengünstiger Technologien: Kleine und mittlere Unternehmen können mit Universitäten und Industrieforschungsinstituten (wie der China Textile Science Academy) zusammenarbeiten, um Forschung zur Kostensenkung bei fluorfreien Prozessen zu betreiben. Beispielsweise können durch die Optimierung der Additivverhältnisse und die Verbesserung der Produktionsprozesse die Stückkosten fluorfreier Prozesse gesenkt werden.

Darüber hinaus können Unternehmen den Ansatz „Naturfasern + Funktionsverbesserung“ nutzen – beispielsweise die natürlichen antibakteriellen und feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften von Flachs- und Bambusfasern, um die Abhängigkeit von PFAS-Funktionszusätzen zu reduzieren. Dies wiederum schafft ein „natürliches + umweltfreundliches“ Verkaufsargument für Produkte, das die Attraktivität des Produkts für EU-Verbraucher steigert.

2. Lieferkette: Etablieren Sie eine „vollständige Rückverfolgbarkeit“ und sperren Sie Testschritte präventiv

Compliance ist nicht nur ein Thema auf der Produktionsseite, sondern muss in der gesamten Lieferkette umgesetzt werden:

Kontrolle der vorgelagerten Rohstoffe: Unterzeichnen Sie „PFAS-freie Liefervereinbarungen“ mit Stofflieferanten und Zusatzstoffherstellern, die von den vorgelagerten Unternehmen verlangen, PFAS-Testberichte für ihre Rohstoffe vorzulegen, um Verunreinigungen an der Quelle auszuschließen.

Überwachung des Midstream-Produktionsprozesses: Richten Sie „PFAS-Kontrollpunkte“ innerhalb der Produktionswerkstatt ein, z. B. durch regelmäßiges Testen der Restwerte in Färbetanks und Beschichtungsgeräten, um Kreuzkontaminationen zu verhindern.

Präventive Downstream-Tests: Verlassen Sie sich nicht auf „Nachtests“ durch den EU-Zoll. Beauftragen Sie stattdessen inländische, EU-akkreditierte Prüfstellen (wie SGS China und Intertek China) mit der Durchführung spezieller PFAS-Tests vor dem Export. Dies stellt sicher, dass die Berichte den EU-Standards entsprechen und reduziert die Risiken bei der Zollabfertigung.

3. Markt: Diversifizieren und eine „Compliance-Prämie“ anstreben

Angesichts des Compliance-Drucks auf dem EU-Markt können Unternehmen eine zweigleisige Strategie verfolgen:

Ausweitung der Märkte außerhalb der EU zur Risikostreuung: Verstärkte Bemühungen zur Erschließung aufstrebender Märkte wie Südostasien, dem Nahen Osten und Südamerika. In diesen Märkten gelten derzeit relativ lockere Vorschriften für PFAS (Brasilien und Indien haben beispielsweise noch keine PFAS-Grenzwerte für Textilien erlassen), die als „Ergänzung“ zum EU-Markt dienen können.

Streben Sie einen „Compliance-Aufschlag“ von EU-Käufern an: Erklären Sie EU-Markeninhabern proaktiv die höheren Kosten fluorfreier Prozesse und verhandeln Sie höhere Produktpreise. Tatsächlich sind EU-Verbraucher eher bereit, für „umweltfreundliche Produkte“ zu zahlen. Laut einer Umfrage des Europäischen Verbraucherverbands können Textilien mit der Kennzeichnung „PFAS-frei“ einen Aufpreis von 10 bis 15 Prozent erzielen. Unternehmen können die Preiskontrolle durch die Betonung ihrer „Umwelteigenschaften“ gewinnen.

IV. Unterstützung durch Industrie und Politik: Reduzierung der Belastung und Stärkung der Unternehmen

Neben den eigenen Reaktionen der Unternehmen unterstützen auch Industrieverbände und Regierungsbehörden aktiv chinesische Textil-Außenhandelsunternehmen:

Branchenverbände richten eine „Reaktions- und Kommunikationsplattform“ ein: Die chinesische Handelskammer für den Import und Export von Textilien und Bekleidung hat mehrere „Interpretationstreffen zum neuen PFAS-Vorschlag der EU“ organisiert und dabei Anwälte und Prüfexperten eingeladen, um Fragen von Unternehmen zu beantworten. Geplant ist außerdem die Einrichtung einer „Bibliothek zum Austausch fluorfreier Prozesstechnologien“, um kleinen und mittleren Unternehmen dabei zu helfen, die technologischen Markteintrittsbarrieren zu senken.

Lokale Regierungen gewähren „Subventionen für die technische Transformation“: Zhejiang, Jiangsu, Guangdong und andere Provinzen haben die „fluorfreie Prozesstransformation für Textilien“ in ihre lokalen Außenhandelsförderungspolitiken aufgenommen. Unternehmen können Subventionen von bis zu 30 % der Kosten der technischen Transformation beantragen und von reduzierten Prüfgebühren profitieren.

Das Handelsministerium fördert den „China-EU-Standarddialog“: Das Handelsministerium hat die berechtigten Forderungen chinesischer Unternehmen über den Mechanismus des Gemeinsamen Wirtschafts- und Handelsausschusses China-EU an die EU übermittelt und arbeitet an der Einrichtung einer „Übergangsphase“ nach Inkrafttreten des Vorschlags, um kleinen und mittleren Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung zu geben.

Veröffentlichungszeit: 18. August 2025